【栏目语】讲述红色故事,弘扬长征精神,开启时代新篇。今年是中国共产党成立100周年,根据县委党史学习教育领导小组安排部署,县属主流媒体开设“沿红军足迹 看印江变化”专题栏目,栏目采访组将沿着红军进入印江经过的乡镇、村寨,采取讲红色故事、看老区变化、听思想感悟等形式,讲述红军在印江的烽火岁月,展现革命老区的新变化,激励老区干群勠力同心书写时代新篇。

点击视频

春雨朦胧的三月,记者一行沿着87年前红三军的足迹,来到印江北部边陲沙子坡镇,回望峥嵘岁月,追寻英雄精神,寻找红色基因的传承力量。

01

牢记:峥嵘岁月

革命历史,无论多久,都不能被忘记,那些信念坚定、不怕牺牲的人,不管多远,都是心中丰碑。

1933年,大旱。中国大地,军阀混战,兵连祸结,抓兵派款,民不聊生。

“那几年土地干旱,野菜、包谷、洋芋,地里有什么,老百姓就吃什么,能活下来真是不容易啊……”沙子坡镇红木村82岁老党员何瑞廷,回忆着那段父辈经历过的艰苦岁月。

为救民于水火,1933、1934年,提出“灭兵、灭捐、灭税”的印江“神兵”打响了农民起义斗争,与地方民团、军阀部队多次作战,在国民党军队的大规模围剿中,印江的“神兵”斗争趋于失败,“神兵”众首领推冉少波为代表,寻找红三军求援。

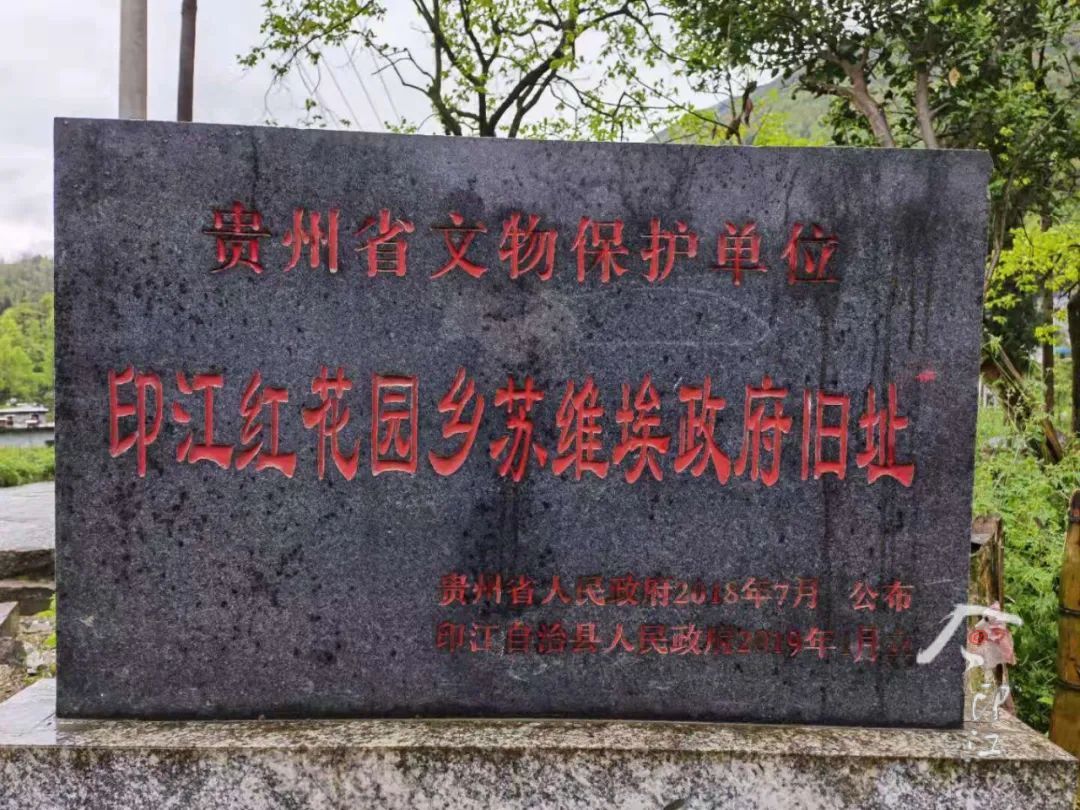

1934年6月,贺龙军长接见冉少波一行,决定转兵印江。6月15日,红三军自刀坝出发,来到沙子坡,军部设在沙子坡桂花村万寿宫,第七、第九师分别驻现红木、马家庄、竹园等村。

6月16、17日,在沙子坡,贺龙主持召开了部分神坛首领会议,并在沙子坡万寿宫召开群众大会,铿锵有力地告诉大家,我们红军是工人农民的军队,是打富济贫的队伍。

会上,夏曦、贺龙、关向应、卢冬生联名发布了《中华苏维埃共和国湘鄂川黔革命军事委员会致贵州印江德江婺川沿河各县神坛诸同志书》,为“神兵”的发展指明出路,并采取收编的形式,把“神兵”编为黔东纵队,直属红三军军部领导。

“红军来到我们这里,群众的东西一律不要,而且还帮我们劳动,离开老百姓家,卫生也打扫的干干净净”何瑞廷至今仍记得父辈告诉他的红军故事。

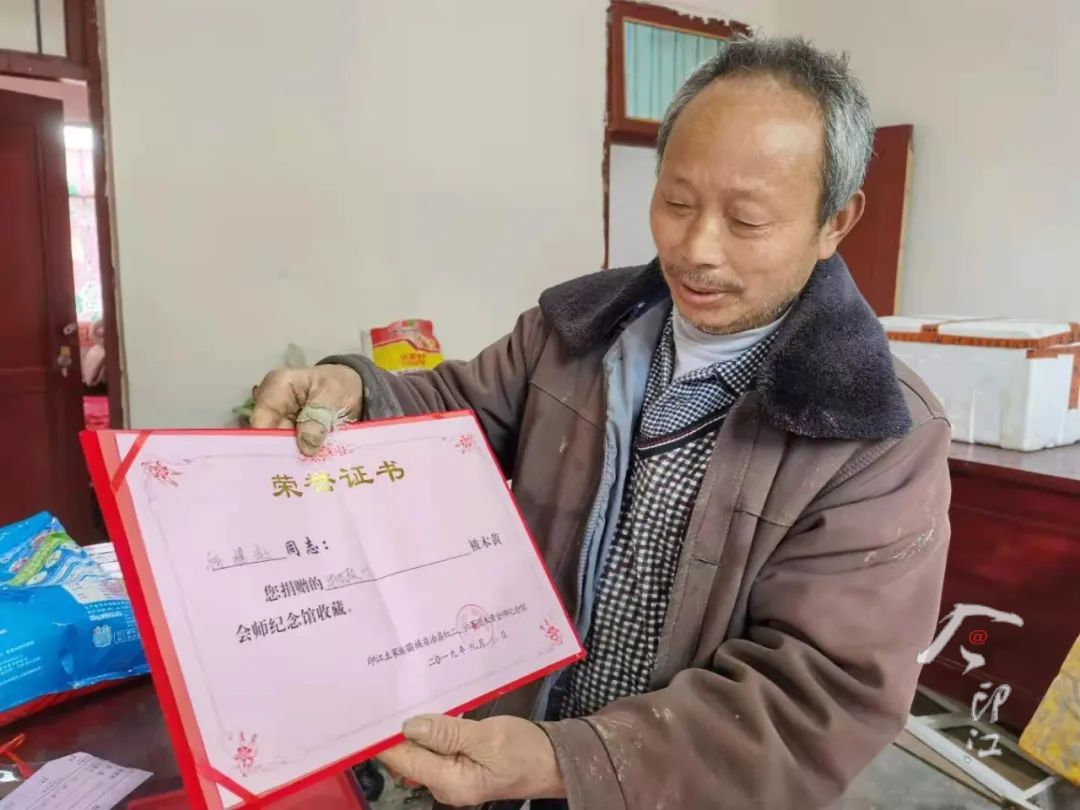

“红军是工人和农民自己的军队”“反对白军拉夫送粮”……这样的标语过去就刷在我们家的院墙上,“红军离开时,还送了一个腰鼓给我们留作纪念”,谈及87年前的红三军,红木村村民何腾超激动不已,满眼骄傲。

那一年,在沙子坡,很多群众感慨,红军大不同,既严肃,又亲切,既讲原则,又近人情,于是当地不少群众加入到红军的队伍里。

从此,歌谣“山杜鹃,开红花,我们穷人当了家;地主老财当王八,团结起来力量大;土豪劣绅我不怕,大家起来打倒他”在印江大地流传开来。

今日,那一段段英雄的伟大事迹,穿越时空仍闪耀着灿烂光芒。

02

破局:绿色崛起

03

使命:传承“星芒”

烽火岁月虽已远去,红军精神代代流传,沙子坡将从红色基因里汲取奋进力量,迈向新的征程。

“没有红军救民于危难就没有今天的好日子,我们子孙后代要永远铭记前辈的牺牲,学会付出和努力奋斗,下步,我们要把村里闲置的约1000亩土地利用好,继续扩大种茶规模,提高茶叶下树率,让群众不仅能务工,还能致富”。这是池坝村党支部书记张云祥简单而朴实的想法。

站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键节点,红色胜地如何发展,沙子坡镇党委书记任兵为笔者描绘着发展蓝图:一是要继续发扬好坚韧不拔、自强不息、勇往直前的红军精神,做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,以全国脱贫攻坚奋进奖获得者——王昭权的养殖基地为中心,做大畜产养殖业,牢牢守好发展和生态两条底线。二是围绕山上茶烟共存,山腰畜果共生,山下菌蔬遍地的产业发展布局,坚持生态优先、绿色先行的发展理念,做优白茶产业,做强绿茶产业,做大畜产养殖业,做好精品水果,确保群众稳定增收,巩固脱贫成效。三是落实好民生保障政策,夯实基础设施建设,继续抓实绿色产业革命,将沙子坡镇打造成印江的北部重镇。

【采访手记】走好新时代长征路

主 编:陈 刚 副主编:左禹华

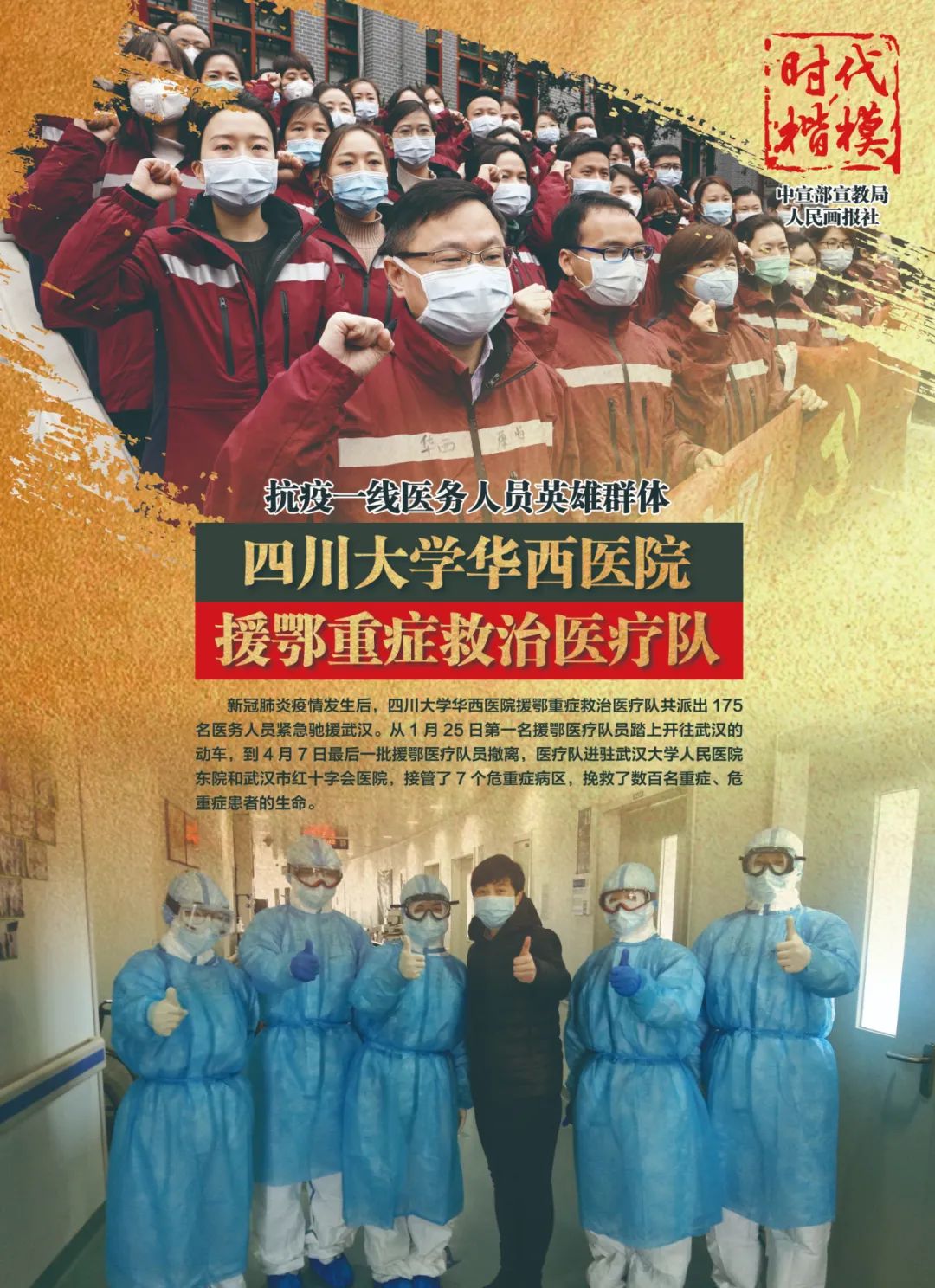

时代楷模