栏目语

讲述印江故事,传播印江声音。由印江自治县融媒体中心倾力打造的“印江人·印江事”栏目,是集文字、声音、图画、视频于一体的特色品牌栏目,主要包括“印江龙门阵”“你记忆中的印江”“你在他乡还好吗”等内容,每周二、周五与大家见面,带给您不一样的愉悦和精彩。

土家族的“赶年节”

土家族的“赶年节”

位于梵净山西大门的紫薇镇团龙村,每逢大年30的前一天,家家户户张灯结彩、欢聚一堂,提前一天过“大年”,这种习俗,代代相传,约定俗成,沿用至今,当地人俗称“过赶年”,也是土家族人最大的节日。

早在二千多年前,土家族先民们就在贵州东北部,沿溪而居、繁衍生息。

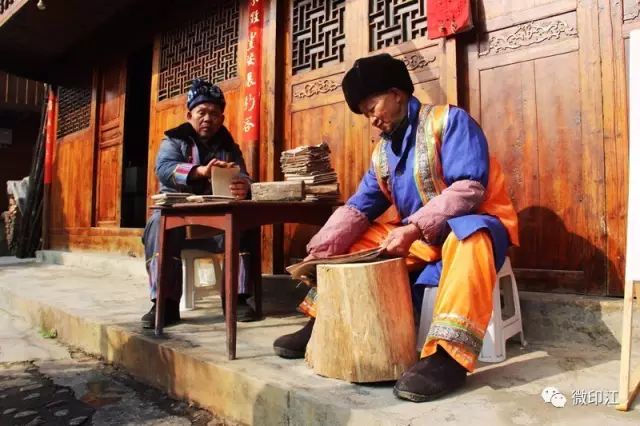

清晨的团龙村,上上下下、家家户户开始忙碌起来,清扫房前屋后的卫生,写对子、贴春联、推石磨、打糍粑、品土家罐罐茶、吃汤圆,整个村庄洋溢着节日的喜庆和春意;如今,这些地方民俗也已都被国家列入了第二批非物质文化遗产目录。

然而,除了这些备年的习俗不可或缺外,这一天还将举行一种独特的祭祀活动,那就是过赶年。

过赶年是土家族的“族年”,是土家族灿烂文化的组成部分,在土家族节日文化中,“过赶年”是独具深远意义的节日,在印江已流传了有400多年。过去,土家族过赶年时,常身披蓑衣祭祀,又称“蓑衣年”,这一民族节日,在国家典籍、地方史志等均有记载,关于过“赶年”的来历,各地土家族说法不一,但都与战争有关。

在印江,土家族过“赶年”,源于元末明初的抗倭战争,明嘉靖年间,东南沿海,倭寇成患,朝廷调兵遣将,特令各地土司土官,起调土兵参加抗倭,限期出征。为了不误征程,便纷纷提前过年团圆,土家族后人为追念缅怀在抗倭战争中牺牲的祖宗先烈,把每年腊月月小二十八,月大二十九日作为土家族固定的年节。

节日前,各家各户杀猪宰羊,熏腊肉、酿米酒、磨豆腐、打糍粑、扫扬尘、隐蔽农具器物、贴红联等等。

不仅这样,过年这天主人半夜起床,不点灯,把各种蔬菜和肉类简单的煮成一锅,静悄悄的煮鼎罐饭、蒸坨坨肉、煮合菜。

据说“吃坨坨肉”、“煮合菜”,是因为当年祖先出征时间紧迫,来不及分炒,待饭菜做成,便准备祭祖。

等到三礼九叩后,将各种吃食拈一点集于一碗,用纸盖住吃食,端到屋外,焚香化纸,将碗中食物撒于地上,称为“泼粮浆”,再把稻谷、包谷、麦子、黄豆等混合在一起,洒在房前屋后,称为“发马料”。

如今这些象征性的程序,已不再举行,只有“辞行歌”还在木黄、永义一带的土家村寨传唱。

“千里送儿,母担忧”。在出征的长桌宴上,亦称为“长寿宴”,满桌土家特色的佳肴,庖猪汤、面面肉、山蕨粑等美食,既丰富又美味。寨上的长寿老人以及全寨的大人小孩齐聚一堂,载歌载舞,把酒言欢,大家都沉醉在一片欢声笑语之中。

如今,“过赶年”这种文化习俗融合了传统和现代的元素,让节日里的活动内容丰富,形式多样,节目精彩纷呈的同时,也成为土家人一年中最盛大节庆。

(印江融媒体记者 张泽琴 陈继)

编辑: 曾君子

校对:侯万华

审核:张泽琴

监制:陈 刚