清晨7点半,印江自治县木黄镇荣光村中心卫生室的门已敞开。药柜上,当归、黄芪等中药材码得整整齐齐,氤氲的药香混着淡淡的酒精味在屋里弥漫;诊桌前,杨胜助正低头整理针灸针——银色的针具在晨光里闪着微光,他指尖翻飞,将针按型号归置进针盒,动作娴熟得像在摆弄珍宝藏品。“每天都得提前准备好,不然等会儿乡亲们来了忙不过来。”他抬头笑了笑,白大褂袖口沾着些许药末,那是昨夜为患者熬药时留下的痕迹。

今年45岁的杨胜助,与中医的缘分要从童年说起。他是合水镇普子村人,父亲杨余昌是村里小有名气的“土中医”,谁家孩子咳嗽、老人腰腿疼,上门求个偏方,几副草药总能见效。“记得我10岁那年,邻居咳得睡不着,我爹去山里采了枇杷叶、鱼腥草,熬了两碗水给她喝,第二天早上就能下地喂猪了。”杨胜助至今记得父亲的话,用“偏方”医大病,从那时起,他就觉得中医特别神奇。便总跟着父亲上山认草药,看他给乡亲们号脉、开方。

2003年,杨胜助从贵阳中医学院中医专业毕业,揣着一肚子理论知识走进都匀414医院。在都市医院的12年里,他跟着老中医学习针灸推拿,参与过无数次疑难病症会诊,从“只会背药方”的年轻医生,成长为能独立处理腰椎间盘突出症、颈椎病等病症的骨干。2015年8月,怀着“回故乡守乡亲”的初心,他回到印江,成为木黄镇荣光村的一名村医,如今已担任村中心卫生室负责人。

从医21年来,杨胜助始终把“解群众疾苦”放在首位。他擅长运用针灸、推拿、中药调理等中医技法,针对性治疗腰椎间盘突出症、颈椎病等高发于村民的病症,不仅疗效显著,还能减轻群众就医负担,深受大家认可。“用所学中医知识帮群众治病,看到他们从疼痛难忍到恢复正常,我就特别有成就感。”杨胜助说,中医在解决西医难处理的常见病上有独特优势,这也是他一直坚持推广中医的原因。

在荣光村行医的这些年,杨胜助留下了不少“治病救人”的温暖故事。此前,五甲村一名脑溢血后遗症患者卧病在床,生活无法自理,家属抱着试一试的心态找到他。杨胜助结合患者病情制定了“针灸+中药+康复训练”的方案,通过针灸通络、中药调理,仅两个疗程,患者便逐渐恢复行动能力,如今已能生活自理。“没想到中医能有这么好的效果,真是太感谢杨医生了!”患者家属的感激,成了他前行的动力。

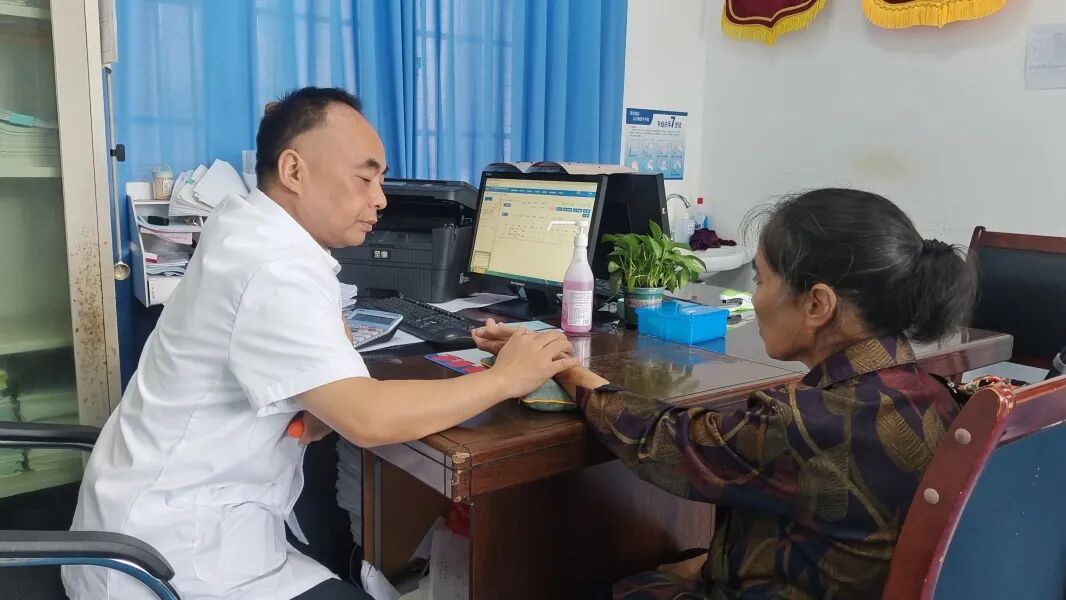

随着口碑传开,杨胜助的诊室里,常有周边县区的患者慕名而来。来自松桃县甘龙镇柏果村的陈祥娥,就是经治愈患者介绍专程赶来的。“我腰椎、颈椎疼了好久,听说杨医生看得好,就特意过来。现在治了几次,明显感觉轻松多了。”陈祥娥说,杨医生不仅医术好,问诊时还特别有耐心,让她心里很踏实。

从都市医院到乡村卫生室,从青春韶华到中年坚守,杨胜助带着对中医的热爱与传承,扎根基层10余年,用21载从医路诠释“医者仁心”。如今,他仍然坚持每天接诊70余人,这份敬业态度赢得了同事与上级的一致肯定。

“杨胜助医生对待工作认真负责,对待病人关心耐心,医术更是没话说。”木黄镇卫生院院长王浪这样评价他,“现在乌罗、石良等周边乡镇的患者都来找他看病,群众对他的评价特别高,他是我们基层医疗队伍里的好榜样。”

傍晚6点,夕阳透过窗户洒进诊室,杨胜助还在给最后一位患者号脉。患者走后,他开始整理当天的病历,药柜上的中药材在夕阳下泛着暖光,就像他21载从医路里,那些温暖而坚定的时光。(印江融媒体中心记者 张丽娟 刘斌)