在骄阳似火的夏日,当别处被暑气笼罩,铜仁市梵净山却宛如一座“清凉的岛屿”,成为人们心驰神往的避暑佳处。相较于游人如织的东线(江口),西线(印江)之旅则格外惬意静谧。

沿着蜿蜒曲折的盘山公路缓缓驶向西线山门,一路上,梵净山环线那如诗如画的生态风光令人目不暇接,葱郁的森林、峻峭的山峰、清澈的溪流,构成一幅大自然的绝美画卷。同时,沿途浓郁独特的风土人情也让人深深陶醉,仿佛走进一个充满烟火气的世外桃源。

梵净山西门

西线的美,犹如一本厚重而精彩的书,金顶的壮丽风光只是其中璀璨的一页。在这趟旅程中,有一个地方宛如一颗闪耀的明珠,散发着独特的魅力,它承载着梵净山的人文温度,是整个西线旅程中不可或缺的重要一站,这便是木黄镇。

红色里的印记:镌刻在时光里的精神丰碑

当晨曦初染,鎏金般的阳光轻覆将军山的会师纪念碑,那段烽火岁月,便如一幅壮阔的历史长卷,在眼前无声展开。恍惚间,激昂的冲锋号角再次响彻云霄,振聋发聩。

木黄会师纪念碑

1934年,在中国革命的艰难的征程中,贺龙、关向应率领的红三军(后恢复红二军团番号),与任弼时、萧克、王震率领的红六军团,历经千难万险,在木黄镇这片土地上胜利会师。这一伟大的会师,如同一座明亮的灯塔,为黑暗中摸索前行的中国革命照亮了方向,在中国革命史上留下了浓墨重彩、光辉灿烂的一笔。

走进木黄会师纪念馆,馆内陈列的详实史料与珍贵文物,虽静默无声,却仿佛拥有生命一般,向每一位到访者娓娓道来那段艰苦卓绝、波澜壮阔的峥嵘岁月。每一件文物背后,都有着一段可歌可泣的英雄故事,每一段文字记载,都是革命先辈们用热血和生命谱写的壮丽篇章。

在这里,历史褪去书本的铅灰,化作可感可触的鲜活存在。玻璃展柜中,一双浸染岁月的草鞋、一柄斑驳的军号静默陈列,无声诉说着红军将士舍生忘死的铁血忠魂。如今,随着小镇焕发新生,越来越多的团体与个人慕名而至。他们怀着虔敬之心走进红色圣地,在激荡人心的文化场域里接受思想淬炼,让信仰之火在血脉中永续燃烧。

漫步木黄老街,斑驳砖墙低语着时光的刻痕;青石板路深处,红军的足印与乡亲的暖意依稀可辨。口号声、问候声仿佛仍在巷陌间回荡——这份浸入血脉的红色基因,早已深烙于小镇的肌理,成为木黄最厚重、最鲜亮的文化底色。它无声告诫后人:今日的和平与安宁,是无数忠魂以热血浇铸的根基,当倍加珍视。

而那株见证了胜利会师的古柏,宛如一位坚毅的守望者,历经岁月的沧桑洗礼,依然擎天而立,身姿挺拔。它的根系深扎土地,仿佛凝固着历史的呼吸,每一道纹理都记录着那段波澜壮阔的历史。

它不仅仅是一棵树,更是一座活着的丰碑,屹立在这片土地上,向人们昭示着那如它叶脉般常青、如它根系般坚韧的红色精神。这种精神,穿越漫长岁月,历经风雨考验,依然在新生的枝桠间蓬勃不息,激励着一代又一代的木黄人奋勇向前,也感染着每一位来到这里的游客。

竹丝里的新生:帮扶情谊编织出新希望

木黄镇,这片被红色精神深深浸润的土地,不仅承载着厚重的历史记忆,还深藏着中国中煤集团援建帮扶的深情厚谊。

正在进行竹编的手艺人

2013 年,中国中煤集团积极响应国家号召,开始定点帮扶印江土家族苗族自治县。自帮扶工作开展以来,集团始终心系当地发展,先后投入帮扶资金5000余万元,这些资金如同一股股清泉,流淌在印江的各个角落,为当地的经济发展、产业兴旺、教育进步、医疗提升以及群众增收注入了强大的动力,带来了实实在在的改变。

2022年,中煤集团结合木黄镇木盆村的资源禀赋和实际情况,援建了“木盆情”竹编公司。这一举措意义深远,它既为传承古老的非遗竹编技艺搭建了平台,让这一传统技艺在新时代焕发出新的生机与活力,又有效帮助发展了村集体经济,成为“产业帮扶+ 文化帮扶 + 情感帮扶”的示范项目,为乡村振兴战略的实施提供了有力的支撑。

竹编产业的发展,为木黄镇本地群众创造了宝贵的就业机会,吸引了30人就近就业,其中有许多特殊群体,如60岁以上老人、退役军人、残疾人等。

竹编工序复杂精细,每一个环节都需要工人投入极大的耐心与细致。制作竹编首先要采用经过严格挑选的特长无节瓷竹,这种竹子质地坚韧、纹理细腻,是制作竹编的上等材料。选好竹子后,要经过十几道工序,全部由手工操作,将竹子制作成精细的竹丝。

这一过程,需要工匠们具备精湛的技艺和高度的专注力,每一根竹丝的粗细、均匀度都关乎着最终产品的质量。然后,工匠们再将这些精细的竹丝巧妙地编织到各种各样的物件上,如花瓶、咖啡杯、茶具、酒具、水杯等。经过他们的巧手编织,这些普通的物件瞬间变得精美独特,成为了一件件兼具实用性与艺术性的工艺品。

“以往在外务工,离家远,照顾不了孩子。看到这里在招工,包吃,待遇也不错,还可以带孩子来上班,做梦都没想到在家门口能找到这么一份安稳工作,真的很感谢中煤集团给我们提供的岗位,还教我们手艺……”竹编手艺人吴江燕的话语中充满了感激与喜悦,她的感慨代表了许多当地群众的心声。

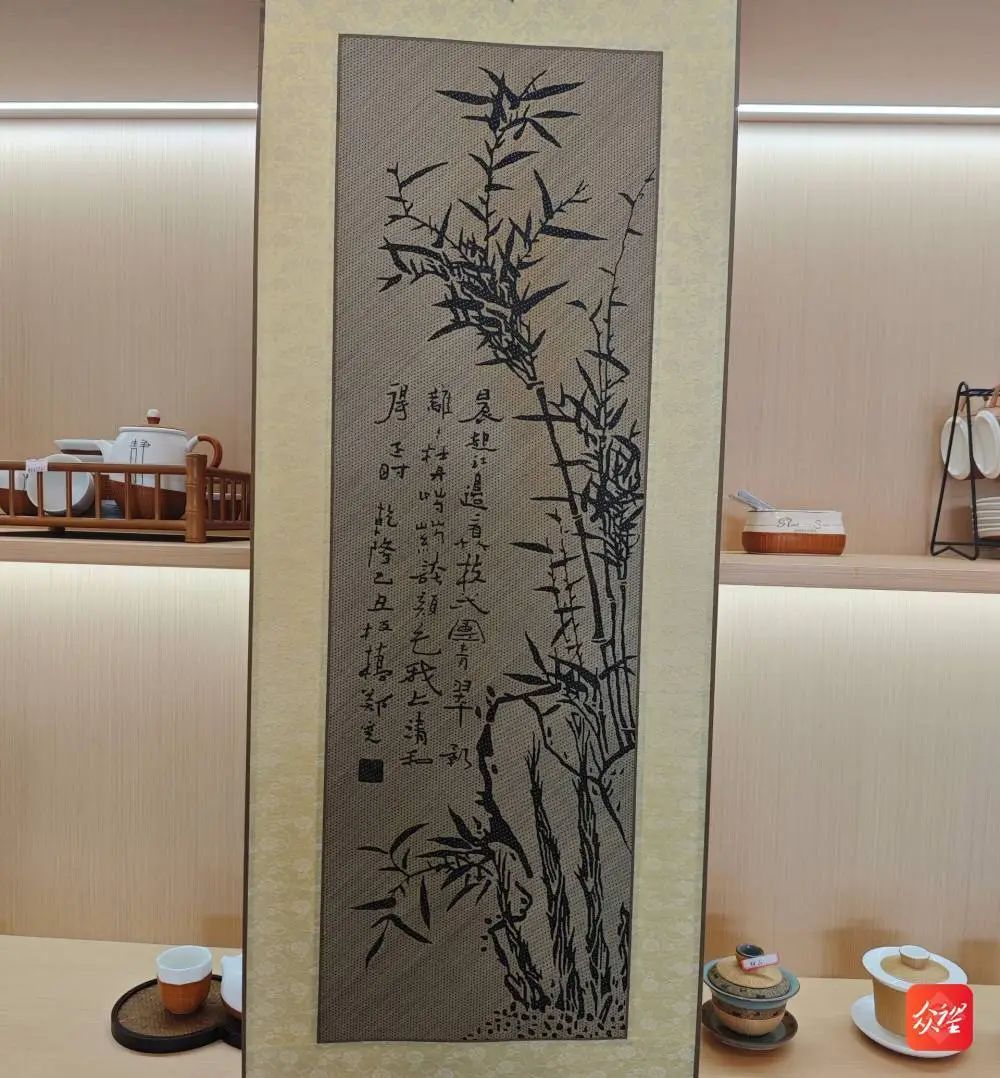

竹编画

作为木盆村党支部书记、主任的杨正存,还有另一重身份“非物质文化遗产竹工艺县级代表性传承人”。他也感慨道:是中煤集团的真情帮扶,让木盆村‘长’出了自己的竹产业。这产业不仅传承了竹编手艺,让它发扬光大,更重要的是,还给乡亲们带来了实实在在的饭碗,彻底改变过去想致富却苦于没门路、没技术的困境。

一根根翠竹,在匠心与帮扶的交织下,正编织着木盆村充满幸福希望的未来图景。

舌尖上的木黄:鱼泉河滋养的风味密码

木黄的魅力,不仅镌刻在丰碑与竹丝之上,更流淌在让人魂牵梦萦的舌尖记忆里。

滋养这座小镇的母亲河——鱼泉河,清澈甘冽,四季不涸。它如一条碧绿的绸带,温柔地环抱半个木黄街,河中的游鱼、细石历历可见。当地居民的日常用水皆仰赖于此。正是这梵净山流下的琼浆玉液,不仅哺育了一方生灵,更赋予了木黄独特的饮食文化基因,酝酿出令人沉醉的佳酿与风味独具的美食。

鱼泉河

步入木黄窖酒厂,浓郁的粮食发酵的醇香扑面而来。车间里热气蒸腾,工人们忙碌的身影穿梭其间。精选的玉米、高粱、麦子,在传统工艺与现代标准的双重淬炼下,最终凝练成一滴滴清冽透亮、醇厚绵长的窖酒,这是时间与匠艺共同雕琢的玉液琼浆。

而在木黄的街头巷尾,一种清凉美味则是夏日当之无愧的宠儿——木黄米豆腐。它的灵魂,在于那掺入了清冽鱼泉河水的米浆。米浆被倾入盘中,静静冷却定型,成就了它温润如玉的独特质感。点睛之笔在于那冰镇过的秘制酸汤与素辣椒。当莹白的米豆腐浸入透心凉的酸汤,再缀以独特的素辣椒,入口瞬间,冰凉酸辣的滋味在舌尖轰然绽放,清爽开胃,瞬间驱散夏日的燥热与疲惫。

木黄的豆腐其形制、口感、辣味之独特,使其与邻近的江口米豆腐风格迥异,成为印江土家族美食版图上的一颗璀璨明珠。而得益于优质水源的润泽与世代相传的手工智慧,木黄的豆腐世界异彩纷呈,除了米豆腐,木黄金豆腐也令人回味无穷,共同构筑了木黄深厚的“豆腐版图”。

魅力木黄:不止于红色的诗与远方

将军山的翠柏依旧挺拔,无声诉说着历史的重量;凤仪村的千年古杏静默伫立,守护着岁月的安宁。会师广场上,居民们悠然漫步,孩童嬉戏的笑语与广场舞的韵律交织,谱写着当下最生动的和谐乐章。

凤仪村的古银杏树

木黄的故事,从未停止书写。它不再仅仅是凭借红色记忆“出圈”的单一符号。历史的厚重、非遗的传承、产业的活力、舌尖的诱惑、生态的馈赠……多元的魅力如同涓涓细流,在此刻汇聚成河。

随着乡村振兴战略的深入推进与梵净山西线旅游的持续升温,木黄这座深藏于武陵山脉腹地的瑰宝小镇,正以前所未有的自信与活力,向世界展现其独一无二的综合魅力。它的发展故事,如同那蜿蜒伸向梵净秘境深处的山路,带着红色基因的传承、绿色产业的希望、古老人文的温度以及山水馈赠的丰饶,绵延不绝,通向更加广阔而充满生机的未来。

木黄,静候每一位追寻宁静、渴望深度、热爱生活的旅人,来此聆听那穿越时空的永恒回响,感受那山水之间永不枯竭的生命脉动。

来源:梵净云天

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:田林 编辑:阙莉淑

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:田林 编辑:阙莉淑